QUINTO MARTINI - SCULTURA di Marco Fagioli

Nudo di donna sdraiata con le mani fra i capelli

Nudo di donna sdraiata con le mani fra i capelliQuinto Martini Pittore e Scultore, 2004, Aiòn Edizioni

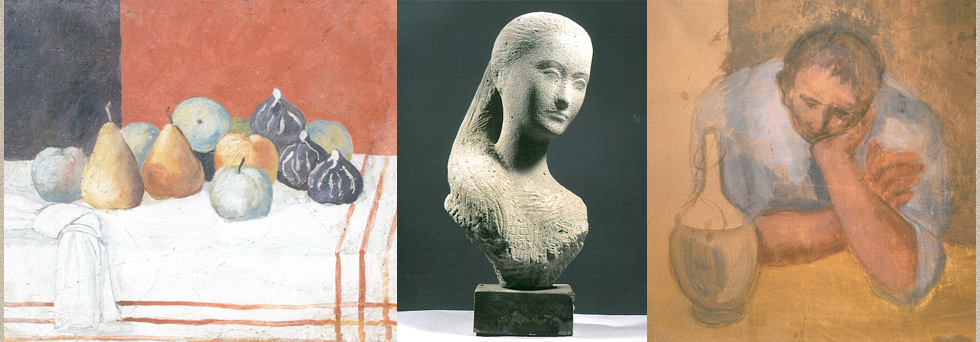

Ritratto di Laura Soffici

Ritratto di Laura SofficiQuinto Martini Pittore e Scultore, 2004, Aiòn Edizioni

Donna che dorme, 1933

Donna che dorme, 1933Quinto Martini Pittore e Scultore, 2004, Aiòn Edizioni

Ritratto di donna, 1937

Ritratto di donna, 1937Quinto Martini Pittore e Scultore, 2004, Aiòn Edizioni

Le amiche

Le amicheQuinto Martini Pittore e Scultore, 2004, Aiòn Edizioni

Ritratto di donna

Ritratto di donnaQuinto Martini Pittore e Scultore, 2004, Aiòn Edizioni

Quinto Martini e l'arte del bronzetto

Quinto Martini aveva un profondo sentimento dell'appartenenza alla cultura delle sue origini, della terra in cui era nato. I luoghi, la piana di Seano, le colline di Carmignano e sullo sfondo il Montalbano, hanno avuto per lo scultore un significato strutturante, quasi consustanziale alla sua opera. E tuttavia questo sentimento di appartenenza non ha mai avuto nulla a che vedere con l'idea, diffusa nella cultura toscana del Novecento, di un campanilismo quasi etnocentrico, l'idea provinciale di essere ancora il centro del mondo in base alla grandezza della propria tradizione artistica plurisecolare, da Giotto a Fattori, da Arnolfo di Cambio a Lorenzo Bartolini: un campanilismo che ebbe effetti letali su tanti artisti coetanei e più giovani di Quinto.

Il senso profondo di appartenenza a questa cultura non aveva impedito a Martini di volgersi altrove, di guardare al mondo, nei limiti che le condizioni, a volte anguste, di vita e di mezzi gli impedivano; e il mondo era ancora e soprattutto, nei decenni dal 1920 al 1940, quell'arte francese che dall'Impressionismo al Cubismo aveva detenuto il primato e che il suo Maestro, Ardengo Soffici, gli aveva additato ad esempio fin dalle prime visite che il giovane gli faceva nella casa di Poggio a Caiano.

Martini racconta come proprio nello studio di Soffici vide le prime riproduzioni di opere di Paul Cézanne, di Henri Rosseau, il Doganiere, e un disegno di Picasso. Questo incontro era avvenuto quando già Soffici aveva avviato, dopo il 1920, quel "richiamo all'ordine", il ritorno alla tradizione figurativa dell'arte italiana e l'abbandono dello sperimentalismo delle Avanguardie storiche, che avrebbe caratterizzato tutta la pittura del maestro fino alla morte. La modernità era stata intesa da Soffici attraverso una sorta di adattamento della grande lingua strutturale di Cézanne al paesaggio toscano. E dunque era stato un guardare alla grande arte europea con occhi già rivolti alla misura del paesaggio toscano, alle regole sobrie e plastiche dei suoi canoni, a quel codice appunto stabilito dai secoli di una tradizione: la casa colonica a cubo, il cipresso, i filari di viti, i selci, i campi appena arati. Ma il modo di guardare a Cézanne non era quello di Picasso, sviluppato poi nel linguaggio cubista, ma tornando indietro, quasi ad un Cézanne come era stato visto avanti la rivoluzione cubista, dai pittori toscani passati da Parigi all'inizio del secolo quali Alfredo Muller, Egisto Fabbri, Gustavo Sforni ed Eduardo Gordigiani.

Nella pittura di Quinto questo retaggio, di un codice ereditato da Soffici, si sarebbe fatto sentire ben più forte che non nella scultura, la quale – arte più dura e difficile per natura, pietrosa e non colorata, plastica e non atmosferica, tattile e non visiva come nell'allegorico Cieco di Gambassi – avrebbe assunto per Martini un tono del tutto autonomo rispetto alla voce del maestro.

È nella scultura che Martini trova la sua vocazione più potente e sviluppa una vena genuina, perchè qui l'influsso di Soffici non si faceva affatto sentire, o perlomeno avveniva in modo ben più indiretto.

Ed è nella scultura che Martini ha modo di svolgere con rigore e autonomia assoluta la propria arte. Si è già detto che Quinto si sceglie all'inizio, siamo alla fine degli anni Venti, i propri referenti nella grande tradizione plastica toscana del Trecento e primo Quattrocento: la sua frase perentoria - "Soffici e la Natura furono i miei soli maestri" - và letta in filigrana.

In realtà Martini ben guardò anche ad altri maestri, ai quali si richiamò a volte in modo diretto, altre in modo mediato ma sempre esplicito. Martini amava presentarsi in un modo semplice e categorico, celando la sua conoscenza profonda della scultura, confermando così quella figura quasi rustica dell'artefice antico, scevra da intellettualismi e da pose da artista alla moda.

Nel 1990, quando ristampò in volume presso Pananti tre suoi saggi già pubblicati in rivista, su Donatello, Michelangelo e Rodin, con una prefazione di Umberto Baldini, Martini scrisse in calce questa dedica: "A Mario, maestro marmista pratese, che nella mia lontana adolescenza dentro la baracca a ridosso delle mura del Castello dell'Imperatore, con disciplina mi insegnò a adoperare gli scalpelli e assottigliare i ferri del mestiere, con tanta riconoscenza, dedico questi scritti".

È dunque a un "maestro marmista", un artigiano e non a un altro artista che Martini rivolge il suo ringraziamento, quasi a rivendicare l'origine della scultura dai "marmorari" anonimi, i decoratori romanici delle pievi e delle collegiate, uomini del fare più che del pensare astratto.

Questo animo apparentemente primitivo, di origine popolana e contadina, conviveva in Quinto con una profonda aspirazione alla conoscenza e quindi l'arte e la letteratura costituivano per lui le vie maestre per arrivarvi. Martini concepiva l'arte del bronzetto nel senso pieno, come uno dei generi maestri della scultura, e nei bronzetti realizzava compiutamente la sua sintesi ideale tra i caratteri formali della grande tradizione, che andava da Donatello al Giambologna, e le spinte febbrili della modernità, intesa da Degas a Maillol.

Martini è stato uno scultore con una radicata cultura artistica e le sue opere in bronzo ne sono forse la testimonianza più completa. La sua biografia ci ha consegnato, dopo la formazione con Soffici, delle tappe fondamentali: la mostra collettiva alla Stanza del "Selvaggio", nel febbraio 1927; l'incontro decisivo con la scultura di Aristide Maillol alla Biennale di Venezia del 1934, in cui Martini aveva presentato la grande terracotta della Ragazza seanese e il maestro francese, allora all'apice della fama, esponeva due sculture, i nudi del Monumento a Cézanne, (gesso), e la Venere, (bronzo), ambedue "nudi femminili da intendersi come canonici nel suo lavoro degli ultimi decenni". Poi l'amicizia con Carlo Levi, nata forse a Torino nel 1928, durante il servizio militare, rinsaldata negli anni cupi della guerra e nel carcere comune durante l'emergenza nel 1943, la partecipazione al gruppo "Nuovo Umanesimo" nel 1947, che riuniva i pittori Ugo Capocchini, Emanuele Cavalli, Giovanni Colacicchi, Onofrio Martinelli e lo scultore Oscar Gallo.

E poi, eventi minori ma anch'essi significativi, le partecipazioni alle Biennali, Triennali e Quadriennali, avanti e dopo la guerra; le diverse mostre personali, alla galleria Gian Ferrari di Milano, 1941, dopo quelle del 1938 a Firenze e Roma, nella galleria della Cometa della Pecci Blunt, presentato da Soffici; la mostra di dipinti sui Mendicanti, al "Lyceum" di Firenze, chiusa dalla censura politica nel 1943, del Fascismo durante la sua sciagurata avventura bellica.

Sulla formazione di Martini, oltre a Soffici, che nel «Frontespizio» avrebbe tenuto a battesimo con un articolo il giovane seanese, ebbero un ruolo non secondario anche altre figure decisive del Novecento culturale toscano: Giovanni Papini, quello post-futurista delle poesie di Pane e vivo e del Soliloquio sulla poesia (1926) dell'edizione Vallecchi, che Quinto lesse subito nel 1927, in cui le immagini della campagna, delle stagioni e del mondo agricolo, traspaiono secondo un tono insieme aulico e quasi espressionista – "Scenda su' prati nudi la vecchia primavera / da' cieli rugginosi di ghisa e di lamiera" -: il Dino Campana di certi paesaggi cromatici dei Canti orfici, sebbene Quinto, sempre ancorato alla "misura" di Soffici non condividesse "l'assenza di classicismo" e "la deflagrazione del linguaggio" spinta "fino all'inceppamento totale, come in Genova" (Luigi Baldacci, 1985), del grande visionario di Marradi.

Infine la vena giocosa e a volte farsesca della poesia e della prosa di Aldo Palazzeschi, "l'unico vero maestro dell'avanguardia pulita" (Luigi Baldacci, 1984), poeta del "color turchino", a cui Martini fece alcuni ritratti plastici memorabili, come quello con il cappello e il bavero del cappotto rialzato, ricordato nel freddo di una giornata invernale a Venezia, poeta che con i suoi colori sembra ritornare in gran parte dei dipinti dalle tinte a coriandolo e a striscia filante di Carnevale, nell'ultima stagione di Quinto pittore.

Ma nonostante queste altre voci Martini guardò sempre a Soffici come riferimento principale, ne seguì i periodi e i mutamenti anche quando, con l'avvicinarsi della guerra, il progetto di "richiamo all'ordine" del maestro di Poggio a Caiano finì per soccombere a quanto di nuovo veniva da fuori; e il nuovo si chiamava ancora Picasso, quel Picasso che lo stesso Soffici aveva scoperto per primo all'inizio del secolo e dal quale aveva preso le distanze successivamente, nell'idea di un ritorno all'ordine che negava i precedenti dell'Avanguardia storica, del Cubismo, e infine di quel Cézanne che, come ebbe modo di scrivere acutamente Luigi Baldacci nel 1979, "diventò un ricordo di gioventù, cioè un possesso interiore, insieme con la consapevolezza che nel suo nome il cerchio si fosse davvero chiuso (come diceva Papini) per la civiltà occidentale e che tanto valesse, allora, divertirsi a dipingere dei paesaggi toscani dalle finestre di Poggio a Caiano". Ma nonostante ciò la lezione di Soffici, quello di Scoperte e massacri, libro composto di testi resi dal 1908 al 1915, che come ha scritto ancora Baldacci costituiva "un manifesto del Novecento", rimase per Quinto la sua Stella Polare.

Quando nel 1943, nel pieno della catastrofe bellica, l'utopia sofficiana del ritorno all'ordine si sfalda nel suo impossibile rappresentare un mondo, che non esiste più, Martini si volge con forza a Picasso, nella serie dei dipinti dei Mendicanti, ma guarda al Picasso del periodo blu e non a quello della drammatica Guernica, sintesi assoluta e originale di tre Avanguardie, il Cubismo, il Surrealismo e l'Espressionismo. Non v'è da stupirsi se anche Guttuso, che pure custodiva un'immagine del quadro di Picasso nel portafoglio, per la sua Crocifissione di Bergamo prendeva del Cubismo la parte più figurativa e meno carica di violenza linguistica.

Nella scultura Quinto verserà dunque, nel suo bassorilievo Il riposo del mendicante, 1946, Il vecchio chitarrista cieco, 1903, di Picasso, dell'Art Institute di Chicago, quindi un'opera di quasi mezzo secolo avanti.

E qualche ricordo di Guernica, 1937, gli balenerà agli occhi solo nei disegni e nelle poche terrecotte di Sotto il bombardamento, 1944-45.

Durante i decenni successivi, dal 1950 al 1980, Quinto svolgerà con coerenza il suo discorso nella scultura, dimostrandosi – come ho avuto modo di analizzare nell'intervento al Convegno per il Centenario della nascita, nell'ottobre del 2008 a Seano - "Un moderno antimoderno".

Un moderno dunque nel senso di appartenenza a quel Novecento che è stato insieme attraversato da questa grande aporia: il fatto che i moderni siano alla fine anche antimoderni, per quel loro sperimentare senza tuttavia mai abbandonare il solco, o meglio i sentieri, anche se diversi, della tradizione.

Allora appare chiaro come nei venti anni, che corrono dal 1945 al 1965, Martini pur impegnato in temi sovente di riferimento sociale, come testimoniano i suoi lavoratori della terra, i suoi arnolfiani osti, i suoi scuoiatori e le sue contadine che inseguono l'anitra, a fianco del numero maggiore di nudi femminili e ritratti, non sia mai sceso ai livelli più anedottici del Neorealismo italiano. I soggetti, i temi sono stati per lui sempre delle occasioni per continuare a modellare il suo mondo di immagini della Natura.

Di questa storia della sua scultura, in cui il bronzetto assume un ruolo fondamentale quale laboratorio per le opere più grandi e insieme come discorso autonomo, Lucia Minunno ha disegnato [nella monografia dedicata ai bronzetti di cui sotto] il percorso, in modo esemplare.

Da: Marco Fagioli, Quinto Martini tra modernità e tradizione, in Quinto Martini. I bronzetti, a cura di Lucia Minunno, Edizioni AIÓN, Firenze, 2010, pp. 9-13.

ITALIANO

ITALIANO ENGLISH

ENGLISH